"لست الأول ولن أكون الأخير الذي أقيل من الأكاديمية الأميركية بسبب موقفه من القضية الفلسطينية ودعمه لحقوق الإنسان الفلسطيني، ومعارضته للصهيونية. ولكن عندما أتحدث عن هذه القصة، علينا أن نضعها في سياقها الأميركي الأوسع. والآن أطلب منكم أن تستمعوا إلى هذه الجملة: "على المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني الحذر!" إن هذه الجملة تشكل واقعاً في الأكاديمية الأميركية وواقعاً يكفي لإقالة صاحبه وهو أمر مخيف جدا!"

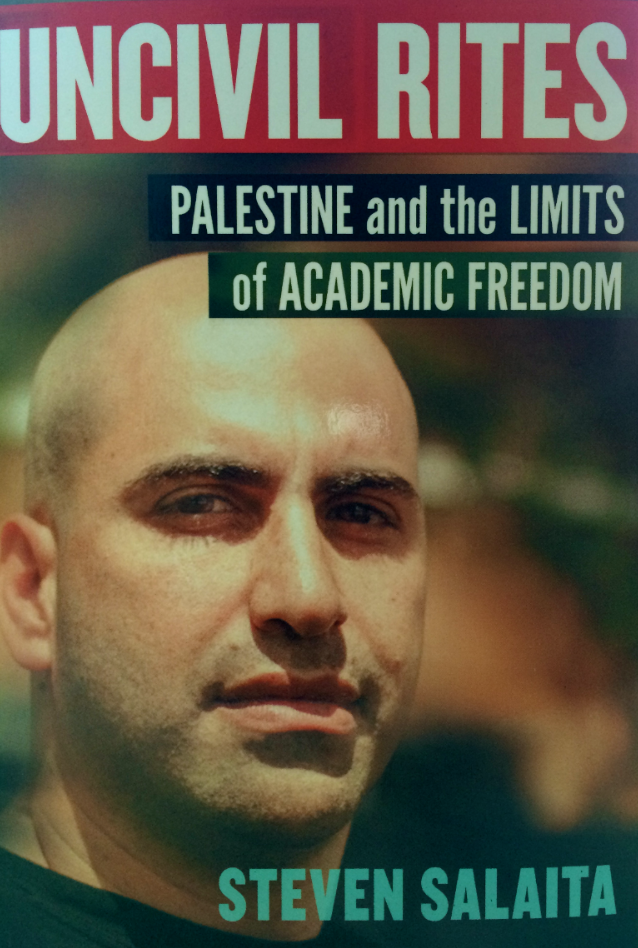

بهذه الكلمات تحدث الباحث والأكاديمي، ستيفن سلايطة، في نيويورك بمناسبة صدور كتابه الجديد "طقوس فظّة: فلسطين ومحدودية الحرية الأكاديمية" (Uncivil Rites: Palestine and the Limits of Academic Freedom)، الذي صدر مؤخراً عن دار "كتب هاي ماركيت" في الولايات المتحدة.

ويلعب عنوان الكتاب على مصطلح civil rights، أي الحقوق المدنية، التي يتمتع بها المواطن الأميركي. ويسرد سلايطة في كتابه (243 صفحة من الحجم المتوسط) محنته التي بدأت بعد تسلمه رسالة "وقف تعيينه" في الثاني من آب/ أغسطس 2014. ويصر سلايطة على استخدام كلمة "إقالة" وليس "وقف تعيين"، لأن "الإقالة تحمل في طياتها نوعاً من الكرامة المتبقية للإنسان، كما أن الإقالة هي بالفعل ما حدث".

ما الذي حدث إذن؟

أعلنت إدارة جامعة إلينوي في شهر آب/ أغسطس عام 2014 توقيف تعيين الأستاذ الأميركي من أصل أردني، ستيفن سلايطة، في قسم الدراسات الأميركية للسكان الأصليين ("الهنود الحمر")، مع أنها كانت قد عينته قبل ذلك بشهرين تقريباً مما دعاه للاستقالة من وظيفته كأستاذ في جامعة فرجينيا تيك، وترتيب أموره للانتقال مع زوجته وأولاده إلى مكان عمله الجديد في ولاية إلينوي. لكن المفاجأة كانت عندما قرر مجلس إدارة جامعة إلينوي وقف التعيين، من دون أن يعلن عن السبب بصراحة، والذي تبيّن بحسب متابعين ومقرّبين من الإدارة، أنه يعود إلى انتقادات سلايطة "الحادة" على وسائل التواصل الاجتماعي للسياسة الإسرائيلية أثناء عدوانها على غزة.

وكان سلايطة قد وصف السياسات الإسرائيلية بالاستعمارية، وسبق وقارن في كتاباته أوضاع السكان الأصليين في الولايات المتحدة بأوضاع الفلسطينيين. لكن القشة التي قصمت ظهر البعير على ما يبدو بالنسبة لإدارة جامعة إلينوي، هي التغريدات التي سماها أحد المؤيدين للقرار بـ"تغريدات مهووسة بالوضع في غزة ومعادية لإسرائيل".

وكانت تغريدات سلايطة، الذي كان لديه أكثر من ستة آلاف متابع آنذاك، قد جذبت انتباه الكثير من المدونين والمغردين، فدارت نقاشات عديدة حولها، حتى قبل أن تعلن الجامعة رسمياً قرار سحب تعيينه، رضوخا لرغبة مانحين كبار للجامعة لم يرق لهم ما كان يقوله على ما يبدو.

أبعد من القضية الفلسطينية

يثير سلايطة قضايا مهمة، عندما يضع ما حدث معه في سياق أوسع من "مجرد" محاربة مؤيدي القضية الفلسطينية، والمدافعين عن حقوق الإنسان هناك. ويرى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يهدد الحرية الأكاديمية عامة ويخلق جواً من الخوف يؤدي إلى إسكات الأصوات اليسارية والبديلة في طرحها الأكاديمي - وليس فقط السياسي- المغاير لطرح مجتمعات الأغلبية والسياسة السائدة. ويرى سلايطة أن هناك تطورات خطيرة تشهدها الجامعات الأميركية، وخاصة الحكومية، في هيكليتها.

وواحد من أهم تلك التطورات هو التعامل مع الجامعات كـ"سلعة" ومكان وشركة تعرض خدماتها لـ "زبائنها" الطلاب. وهو في الواقع ما يشتكي منه الكثير من أساتذة الجامعات، الأمر الذي يعطي كذلك قوة أكبر للمانحين ويجعل تدخلهم بصور مباشرة وغير مباشرة مصدر تهديد لحرية التعبير الأكاديمية.

كما أنّه يصل إلى التأثير على فحوى ما يقوم الأساتذة بتدريسه في صفوفهم، عندما يتعلّق الأمر بصراعات سياسية وأمور حسّاسة، وذلك خوفاً من عدم رضى المانحين والطلاب/الزبائن. وفي حين كانت توجهات كهذه موجودة سابقاً في الجامعات الخاصة أكثر منها في الحكومية، وذلك لهيمنة رأس المال الخاص؛ فقد أصبحت جامعات حكومية مرموقة تعاني منها في السنين الأخيرة، كما هو الحال مع جامعة إلينوي. يضاف إلى ذلك النهج النيولبرالي الجديد، في العقود الأخيرة، الذي يقلص عدد الأساتذة المثبتين، والذين لا يمكن إقالتهم بعد التثبيت إلا في حالات نادرة، واستبدالهم بذوي العقود المحددة زمنياً، والتي يتم تجديدها أو عدمه دون أية عقبات.

وهكذا يظل أصحابها في قلق وخوف دائم وتهديد بعدم تجديدها إذا ما انتهجوا سياسة لا ترضي هذا المانح أو ذاك، كما يؤدي ذلك إلى الحد من عملهم النقابي. وهنا تصبح الجامعات مؤسسات تابعة بشكل كامل لرأس المال والسياسة، تحافظ على نفسها وتلد أشباهها وتفقد تنوعها الأكاديمي، وكونها وقوداً للفكر النقدي والمتجدد ومكاناً يجمع الأضداد وأقطابها.

في هذا السياق يمكن النظر إلى قضية سلايطة، من دون أن نغيّب القضية الرئيسية بالطبع، أي حقوق الإنسان الفلسطيني وحريته. فلقد جرى استخدام قضية سلايطة لتخويف الآخرين، وخاصة الأجيال القادمة من الأكاديميين الذين يسعون إلى الحصول على وظائف ثابتة في الجامعات الأميركية، ويخافون أن تؤثر مواقفهم السياسية ومواضيع بحوثهم على فرص تعيينهم إن هم اتخذوا موقفاً صريحاً في دعم القضية الفلسطينية، وهو ما عبّر عنه أكثر من شخص عند الحديث معه في هذا السياق.

الخوف من شخصيات تخاطب الرأي العام

ولعل المثير في قضية سلايطة هو امتعاض معارضين له من اللوبي الصهيوني عن كونه "لم يبق عداءه لإسرائيل في منشوراته الأكاديمية وبحوثه، والتي تخضع لمعايير أكاديمية ولجان، بل كونه توجه إلى الرأي العام وتحدث عن ذلك على تويتر وفيسبوك". ومن ضمن تغريدات سلايطة، التي أثارت سخط اللوبي الصهيوني، هي تلك التي قال فيها "إذا ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مزيّناً عنقه بقلادة، هل سيستغرب أحد إن كانت هذه القلادة مصنوعة من أسنان الأطفال الفلسطينيين".

يثير سلايطة في كتابه كذلك مسألة تركيز بعض محاربيه على "كونه ليس فلسطينياً!" في محاولة من هؤلاء لربط القضية الفلسطينية والدفاع عنها بـ"إثنية" معينة وتجريدها من عالميتها وعدالتها كقضية. يصف سلايطة في كتابه شعوره بالظلم والمرارة وهو يرى الأكاذيب تخاط حول قضيته كقول بعضهم إنه كذب ولم تقم الجامعة بتعيينه أصلا! وعدم تمكنه في تلك الفترة من الرد على أحد بسبب نصائح المحامين له بعدم إصدار أي تصريحات.

قسّم سلايطة كتابه لعدة فصول منها الشخصي ومنها التحليلي. تتسم في غالبيتها بقصرها وتنوعها ويأتي بعضها على شكل يوميات وتختلف في أسلوبه وهو ما يعيده سلايطة إلى كونه كتب تلك المواد دون نية مسبقة بنشرها ككتاب وأنه كتبها بين عشرات المحاضرات التي ألقاها في جميع أنحاء أميركا بعض انفجار قضيته وإحداثها ضجة قوية وجدلاً واسعاً.

مكارثية نيولبرالية لصالح دولة الاحتلال

تشهد الجامعات الأميركية حركتين مهمتين، تحرزان تقدماً مستمراً، وهما حركة المقاطعة الأكاديمية والفنية لإسرائيل (BDS) والتي وقعت عليها كليات عديدة، والثانية حركات "طلاب من أجل العدالة في فلسطين". والأخيرة هي عبارة عن حركات طلابية مستقلة خاصة بالجامعة التي توجد بها، وإن كانت تنسق أحياناً في ما بينها، وتقوم بنقاشات وفعاليات ثقافية وسياسية حول الوضع في فلسطين.

ويأتي كل هذا في وقت تلعب فيه وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهما بالنسبة إلى الشباب الأميركي، والذي يعتمد على تلك الوسائل كمصادر معلومات رئيسية. هذه الخلفية ضرورية لفهم في قضية سلايطة، فهي تأتي في ظل بروز تطورات عديدة ومهمة في المشهد الأميركي، وتحديداً في الرأي العام (الذي تبدو الجامعات معبرةً عنه بقدر ما هي صانعة له أيضاً)، حيث تمكنت المجموعات العربية واليسارية الأميركية المؤيدة للقضية الفلسطينية والمؤمنة بعدالتها، من إيصال صوتها في الإعلام الأميركي وإثبات حضورها. وإن لم يكن ذلك بالدرجة المطلوبة طبعاً، ولكنه أصبح أقوى وأكثر انتشاراً مما كان عليه قبل عقدين مثلاً.

وعلى الرغم من التقدّم الذي يحرزه داعمو القضية الفلسطينية، إلا أنّ اللوبي الصهيوني وداعميه ما يزالان الأكثر تأثيراً مادياً وسياسياً والأكثر تنظيماً. وليست محاربة أساتذة الجامعات المدافعين عن القضية الفلسطينيّة ظاهرة جديدة، فقد كانت المنظمّات الداعمة لإسرائيل تحارب الراحل إدوارد سعيد وتنعته بـ "بروفسور الإرهاب"، كما نذكر لاحقاً قضية جوزيف مسعد مع جامعة كولومبيا. والدافع هو الخوف من تغيير الرواية السائدة عن إسرائيل وتصاعد النقد الموجه لها، خصوصاً في أروقة الجامعات وأوساط الشباب.

وليس صدفة أن تنشر إحدى المنظمات الصهيونية قائمة بأسماء وأماكن عمل مئات الأساتذة الجامعيين الذين وقعوا على عرائض المقاطعة الأكاديمية والفنية لإسرائيل وتطالب الأهالي بعدم تسجيل طلابهم في صفوف هؤلاء الأساتذة وتشكّك في نزاهتهم الأكاديمية.

يعيش سلايطة حالياً في بيروت كأستاذ زائر، حيث يشغل كرسي إدوارد سعيد للدراسات الأميركيّة في الجامعة الأميركية ولمدة سنة. وما زالت المحاكم الأميركية تبت بالدعوى القضائية التي رفعها ضد الجامعة. ويذكر أن رئيسة مجلس الجامعة وأحد مستشاريها قدّما استقالتهما على ما يبدو بسبب الفضيحة وطريقة التعامل مع ملف سلايطة إدارياً.

[عن جريدة "العربي الجديد" اللندنية]